Ausstellungen

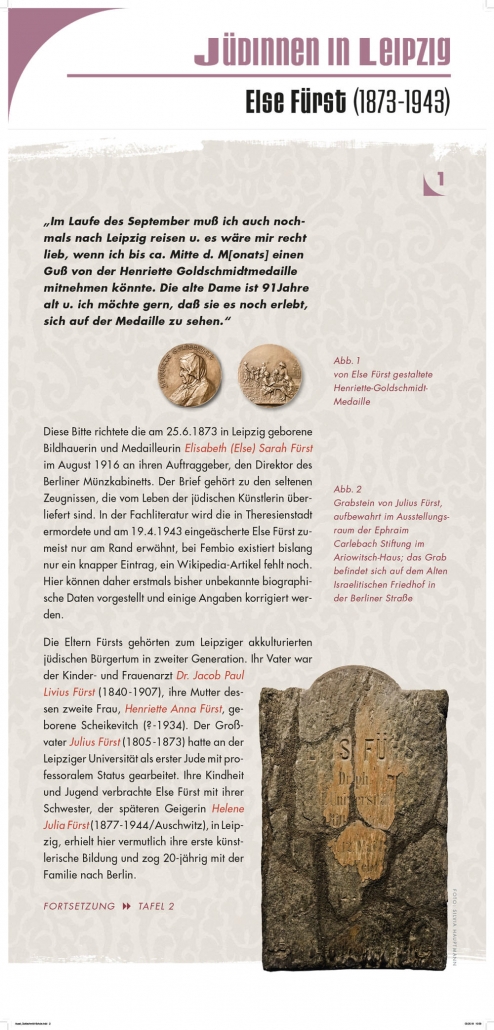

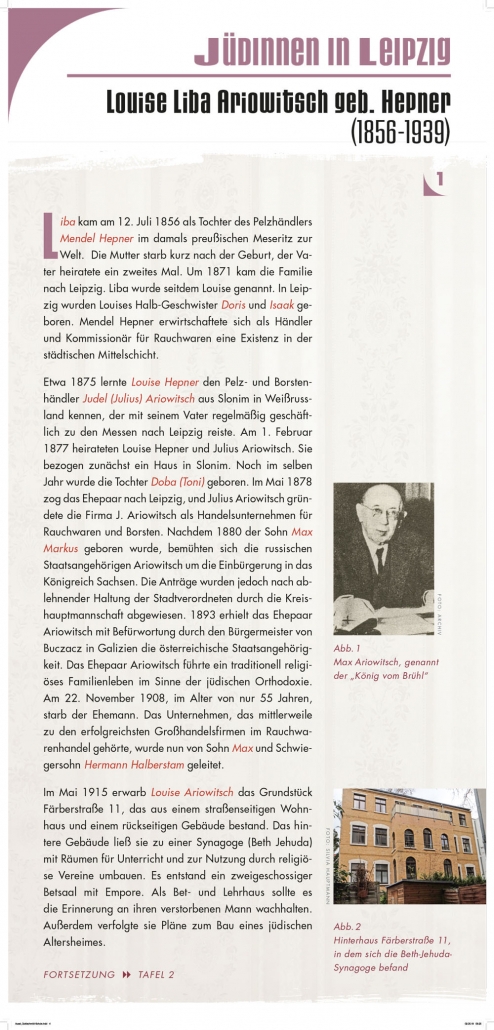

Seit 1992 zeigte die Ephraim Carlebach Stiftung zahlreiche Ausstellungen zu verschiedensten Aspekten jüdischen Lebens in Leipzig bzw. Sachsen.

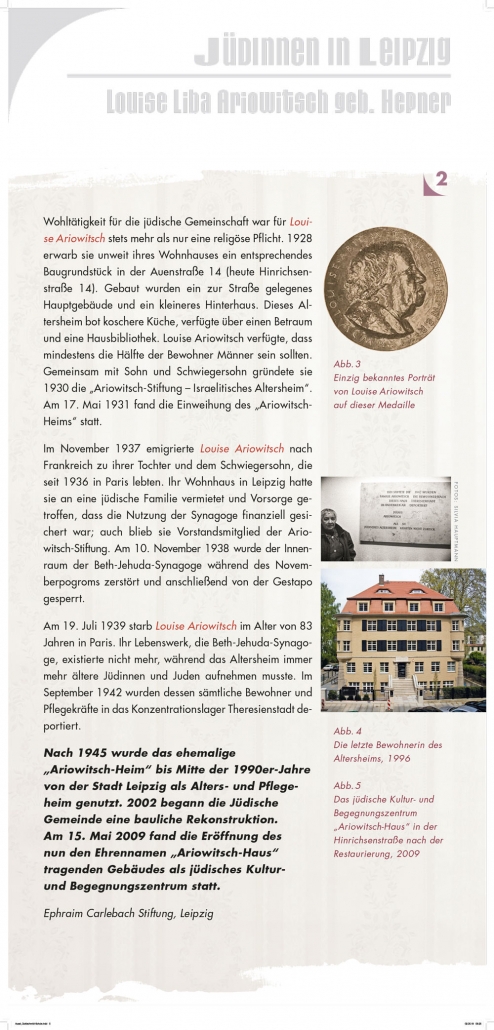

Ihre Besucher konnten vielfältige Einblicke in mehrere Jahrhunderte des Nebeneinanders, Miteinanders und – in dunklen Zeiten – auch Gegeneinanders von jüdischen und nichtjüdischen LeipzigerInnen gewinnen. Die meisten Ausstellungen wurden archiviert und stehen Interessenten auf Nachfrage zur Ausleihe zur Verfügung.

Hier finden Sie eine Auswahl aus unserem Ausstellungsarchiv.

ZEITZEUGEN - Porträts jüdischer Persönlichkeiten in Leipzig

-

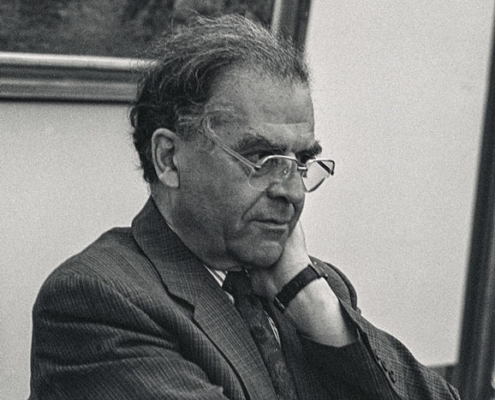

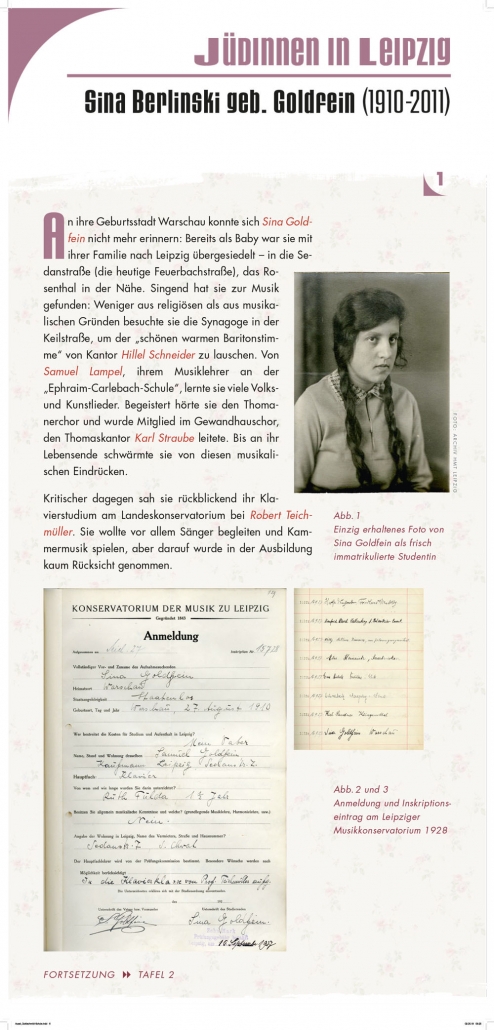

Felix Carlebach bei der Eröffnung des Ausstellungsraumes der Ephraim Carlebach Stiftung in der Königshauspassage, Leipzig 1998

*1911 in Lübeck, Neffe Dr. Ephraim Carlebachs, des ersten orthodoxen Gemeinderabbiners in Leipzig. Seit 1933 Lehrer an der Carlebach-Volksschule in Leipzig. 1939 Emigration nach England. War bis 1984 als Rabbiner in Manchester tätig. † 2008 in Manchester.

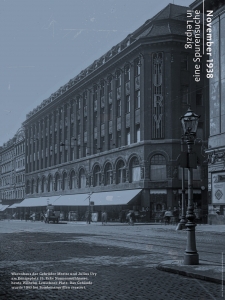

- Henry Bamberger während der 2. Jüdische Woche in Leipzig,1997. *1923 in Leipzig als Sohn von Olla (Olga) und Ludwig Bamberger, den Inhabern des Konfektionshauses Bamberger & Hertz in der Grimmaischen Straße. Das Kaufhaus wurde am 9. November 1938 von den Nationalsozialisten niedergebrannt, womit der wirtschaftliche Zusammenbruch der Fam. Bamberger besiegelt war. Olla und Ludwig Bamberger wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie ums Leben kamen. Sohn Henry, der zu jener Zeit eine Lehre in der Schweiz absolvierte, konnte in die USA emigrieren. Er arbeitete als Unternehmensberater in Hollywood, wo er eng mit Walter Matthau befreundet war. † 2012 in Los Angeles.

-

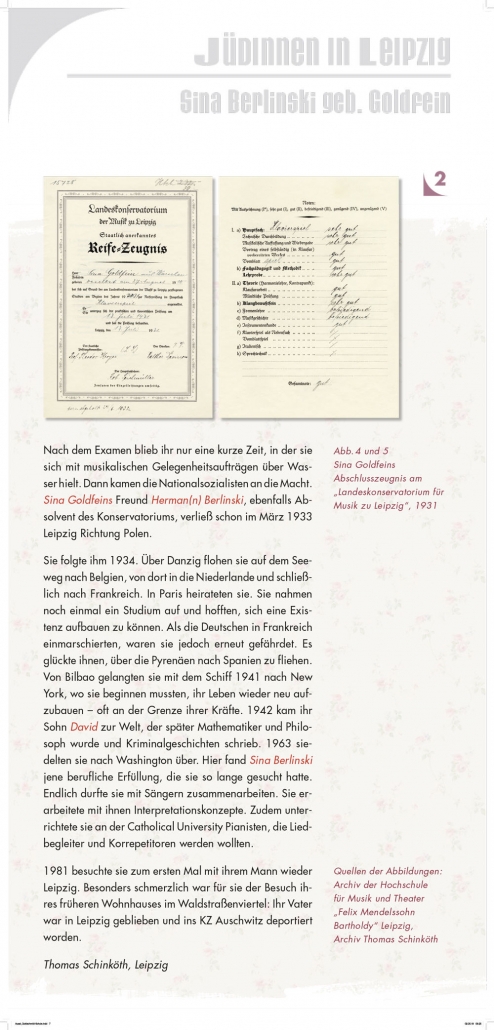

Irene Lawford-Hinrichsen und Prof. Dr. Renate Drucker zur 8. Jüdischen Woche in Leipzig, 2009.

Irene Lawford-Hinrichsen, *1935 in Leipzig, Enkelin von Henri Hinrichsen, der seit 1900 Alleininhaber des Verlagshauses Edition Peters war und 1911 die Henriette-Goldschmidt-Schule sowie 1926 das Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig stiftete. 1942 wurden er und ein Großteil der Familie Hinrichsen in Auschwitz ermordet. Irene Lawford-Hinrichsen überlebte in London, wo sie selbst viele Jahre im Verlagswesen und als Autorin tätig war. † 2017.

Prof. Dr. Renate Drucker, *1917 in Leipzig, Tochter des Justizrates Dr. Martin Drucker und Urenkelin von Siegmund Drucker, dem Mitbegründer und langjährigen Vorsteher der IRG zu Leipzig. Sie promovierte auf dem Gebiet der Historischen Hilfswissenschaften, war 1992 Mitbegründerin der Ephraim Carlebach Stiftung und bis 2003 deren Vorstandsvorsitzende. † 2009 in Leipzig.

-

Howard M. S. Kroch bei der Einweihung des Ausstellungsraumes der Ephraim Carlebach Stiftung in der Leipziger Königshauspassage, 1998.

*1947 in Manchester, Enkel von Notar und Rechtsanwalt Kurt Kroch, Mitglied einer der bedeutendsten jüdischen Stifterfamilien in Leipzig. Vater Horst Kroch (*1914 in Leipzig) war 1938 nach England emigriert, wo er als Journalist und später als Bankier in Manchester tätig war. 1954 Rückkehr der Familie in die Bundesrepublik. Howard Kroch war von 2009 bis 2014 Kuratoriumspräsident der Ephraim Carlebach Stiftung. Er lebt in Hamburg.

-

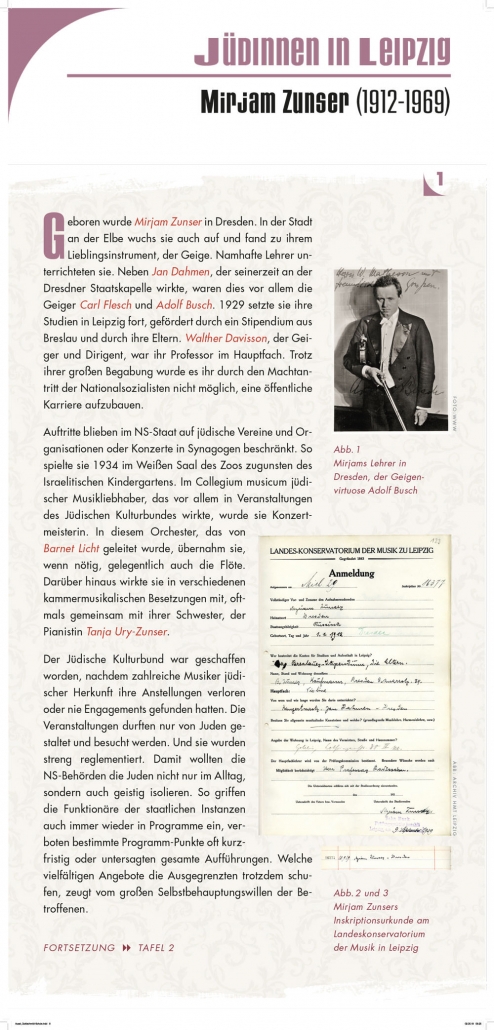

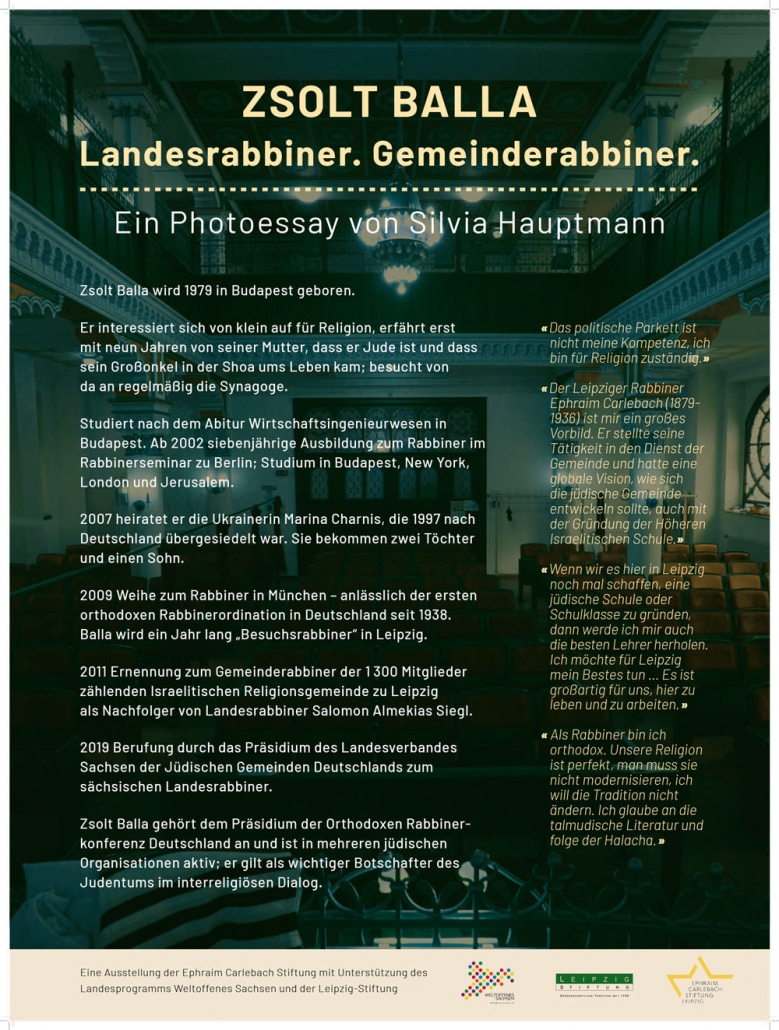

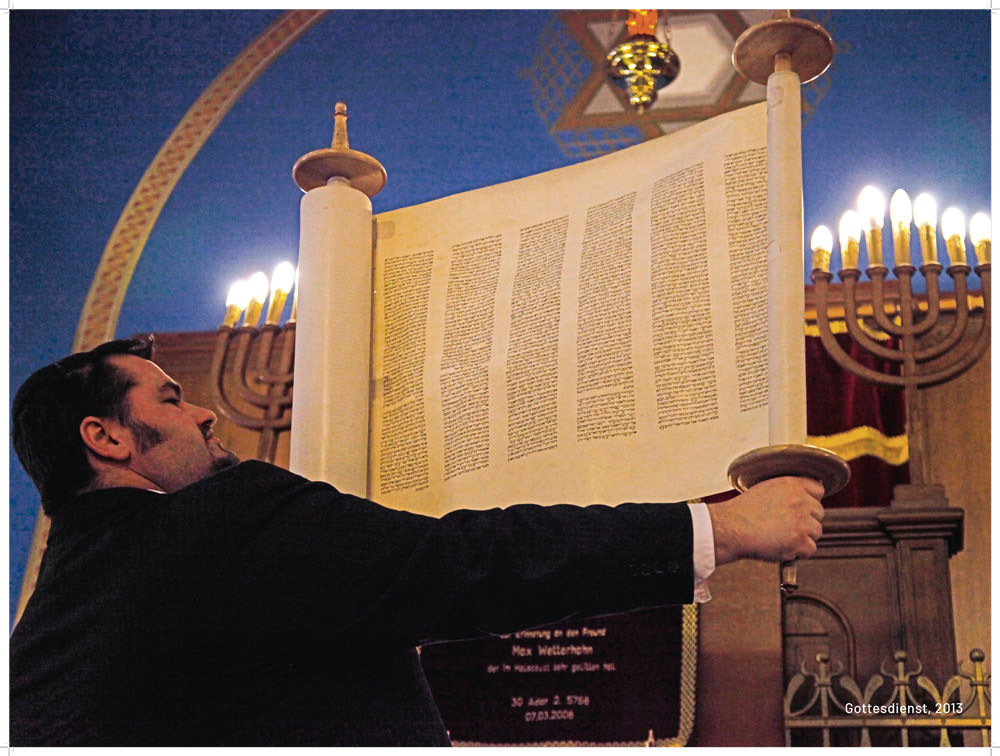

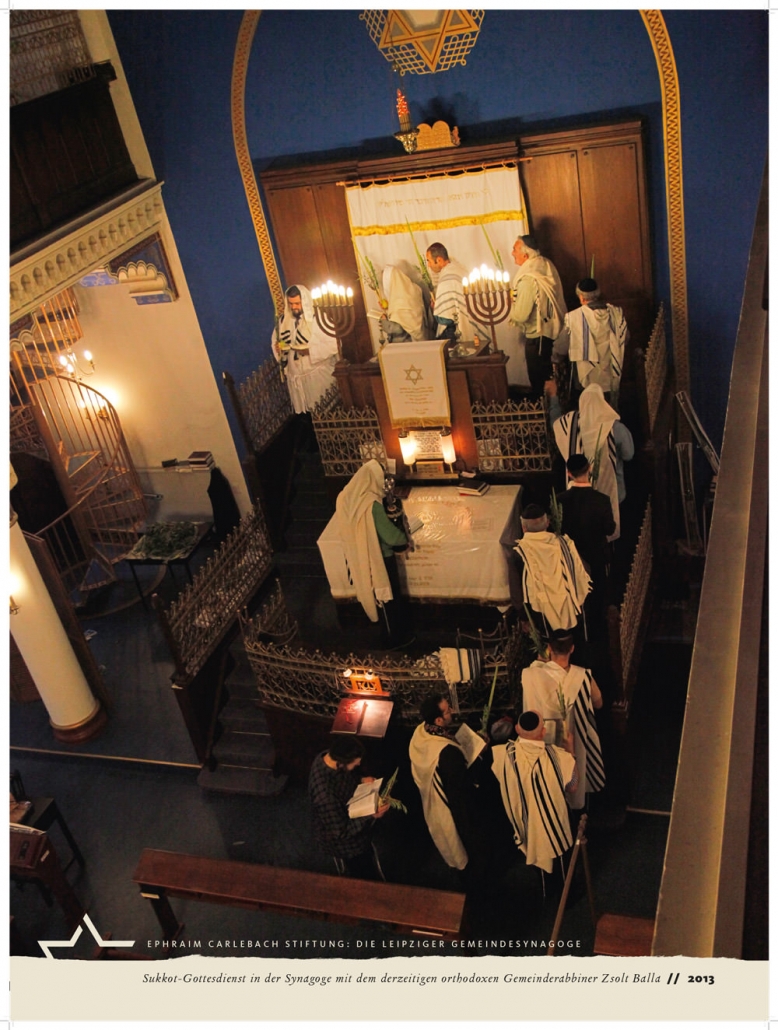

Zsolt Balla in der Gemeindesynagoge zu Leipzig,

2012

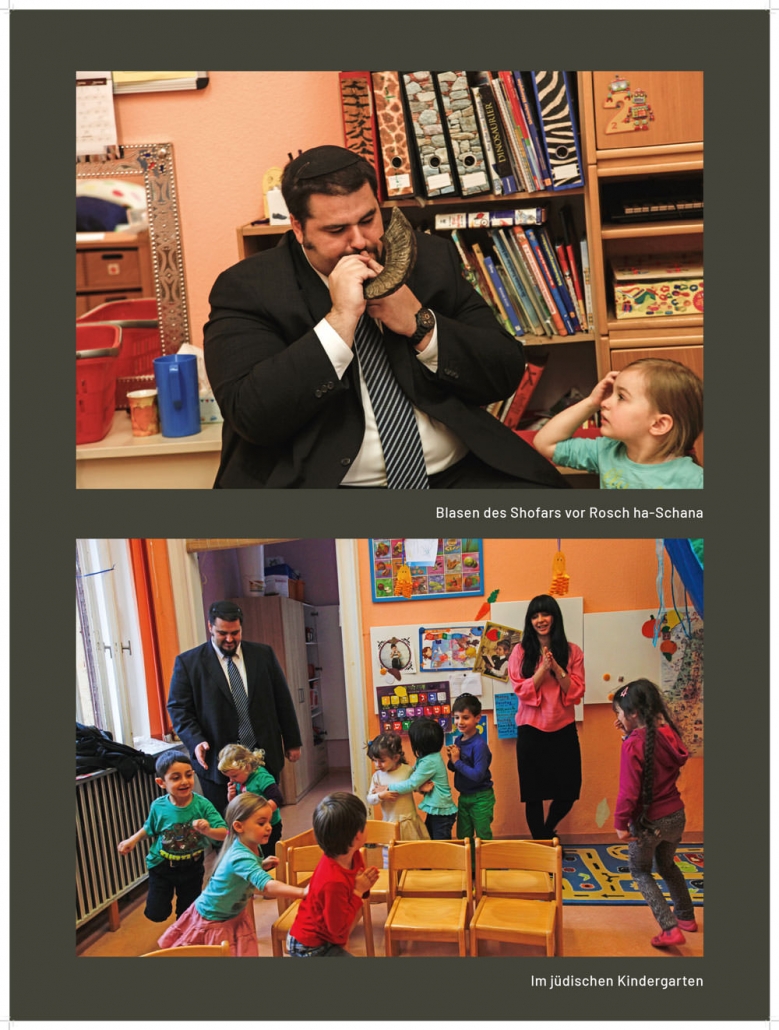

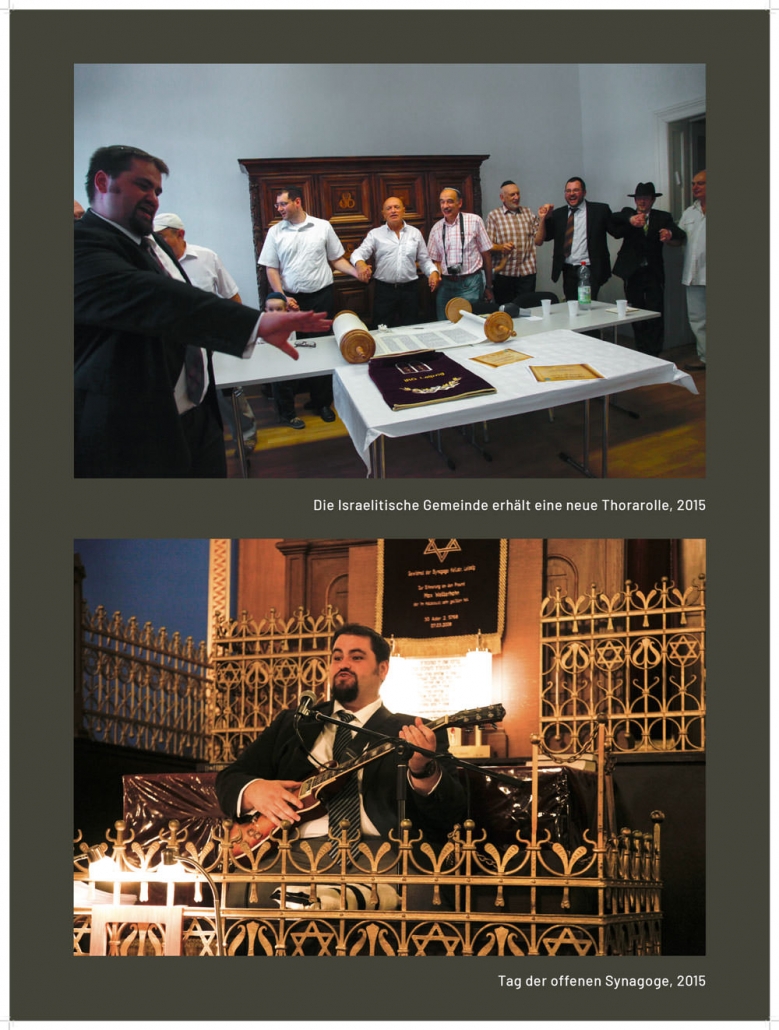

*1979 in Budapest. Erfuhr erst mit neun Jahren von seiner jüdischen Herkunft und begann sich für die Religion im Judentum zu interessieren. 2003, nach einem Ingenieurstudium in Budapest, Umzug nach Berlin und Studium am Yeshivas Beis Zion Zentrum, ab 2005 Ausbildung zum Rabbiner, 2009 Rabbinerordination, seit 2012 Gemeinderabbiner in der IRG zu Leipzig. Seit 2019 außerdem Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinden in Sachsen sowie seit seit 2021 Militärbundesrabbiner bei der Bundeswehr.

-

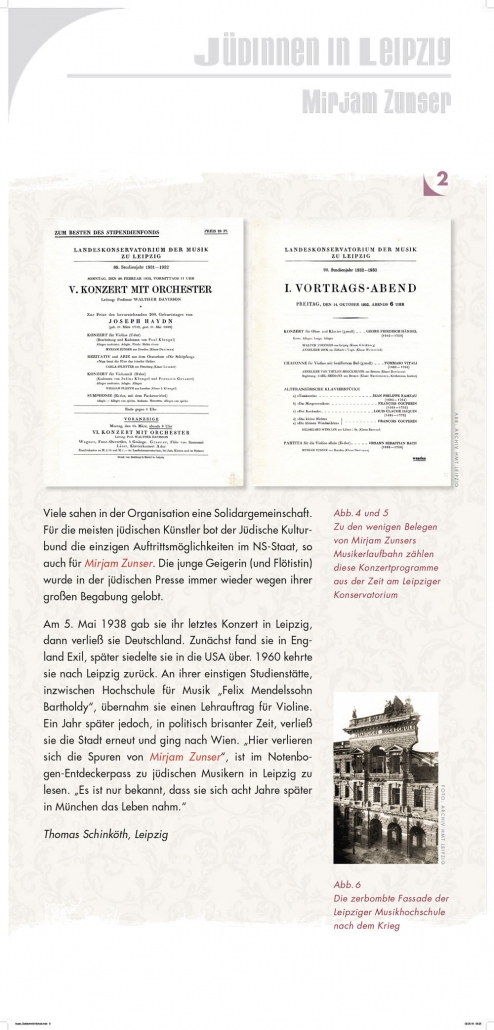

Amos Yaskiel in der Ausstellung „Abschied und

Wiederkehr – eine Künstlerfamilie“ zur 2. Jüdischen Woche in der Dresdner Bank, 1997

*1935 in Haifa/Israel. Sein Vater, Abraham Jaskiel, ein bedeutender Bühnenmaler, kam 1920 als polnischer Jude nach Leipzig. 1933 verließ er Deutschland und reiste nach Palästina. Seine Frau Miriam folgte ihm auf einer abenteuerlichen Odyssee nach Haifa, wo die Familie sich unter erheblichen Schwierigkeiten eine neue Existenz aufbauen konnte. Amos, der jüngere der beiden Söhne, galt als „mozartähnliches Wunderkind der Malerei“ und „junges Genie“. Bereits als Elfjähriger hatte er seine erste Ausstellung mit Aquarellen in Haifa. Seit 1968 weltweite Ausstellungstätigkeit. 1986 erste Ausstellung in Hannover. Amos Yaskiel lebt in Tiberias/Israel.

-

Rolf Isaacsohn in der Leipziger Synagoge, 1998

*6. April 1933 in Leipzig. Erlebte als Fünfjähriger die Schrecken der Pogromnacht in Leipzig. Im Februar 1945 wurde er, zwölfjährig, mit seinem Vater nach Theresienstadt deportiert. Im Juni 1945 kehrten beide Isaacsohns mit wenigen anderen nach Leipzig zurück. Nach Jahren der Distanz fand Isaacsohn gegen Ende der 1980er Jahre wieder Zugang zur Gemeinde. Von 1991 bis 2004 war er zunächst als Geschäftsführer, von 2000 bis 2004 auch als Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde tätig. Heute ist Rolf Isaacsohn Ehrenvorsitzender der IRG zu Leipzig.

-

Peter Held zur 2. Jüdische Woche in Leipzig, 1997

*1922 in Leipzig, Vater Albert und Onkel Moritz Held waren die Inhaber des Leipziger Warenhauses Gebr. Held in der Merseburger Straße 84. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er 1936 von der Herder-Oberrealschule verwiesen. 1938 zwang dienationalsozialistische Wirtschaftspolitik die Gebrüder Held zur Aufgabe ihres Unternehmens. Die beiden Familien Held emigrierten noch im selben Jahr mittellos nach London, wo sie ein neues Unternehmen gründeten, das Peter Held später übernahm. Er starb 2016 in London.

-

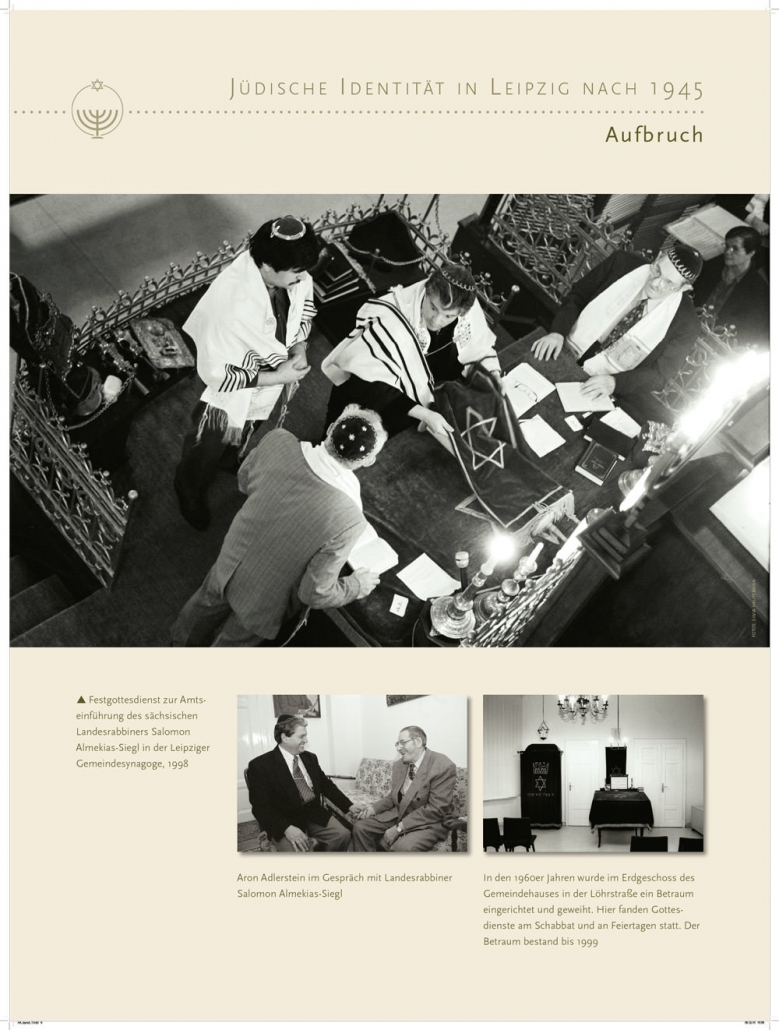

Salomon Almekias Siegl und Aron Adlerstein in den

Geschäftsräumen der IRG zu Leipzig, 1998

Salomon Almekias Siegl, *1946 in Marrakesch (Marokko), lebt seit 1973 in der Bundesrepublik, wo er als Kantor und Religionslehrer arbeitete. 1995 bis 1997 Rabbiner in den USA, 1998 Berufung zum Landesrabbiner von Sachsen. Als erster Landesrabbiner von Sachsen nach fast 60 Jahren betreute er bis 2011 die ihm rabbinisch unterstellten Gemeinden Chemnitz, Dresden und Leipzig.

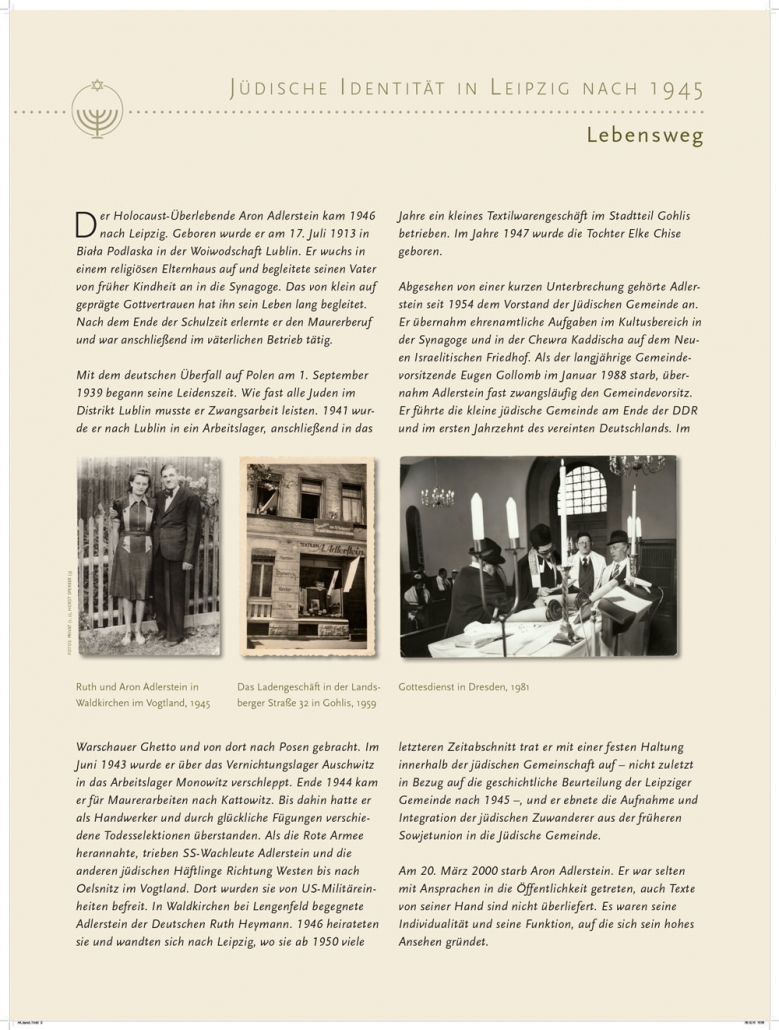

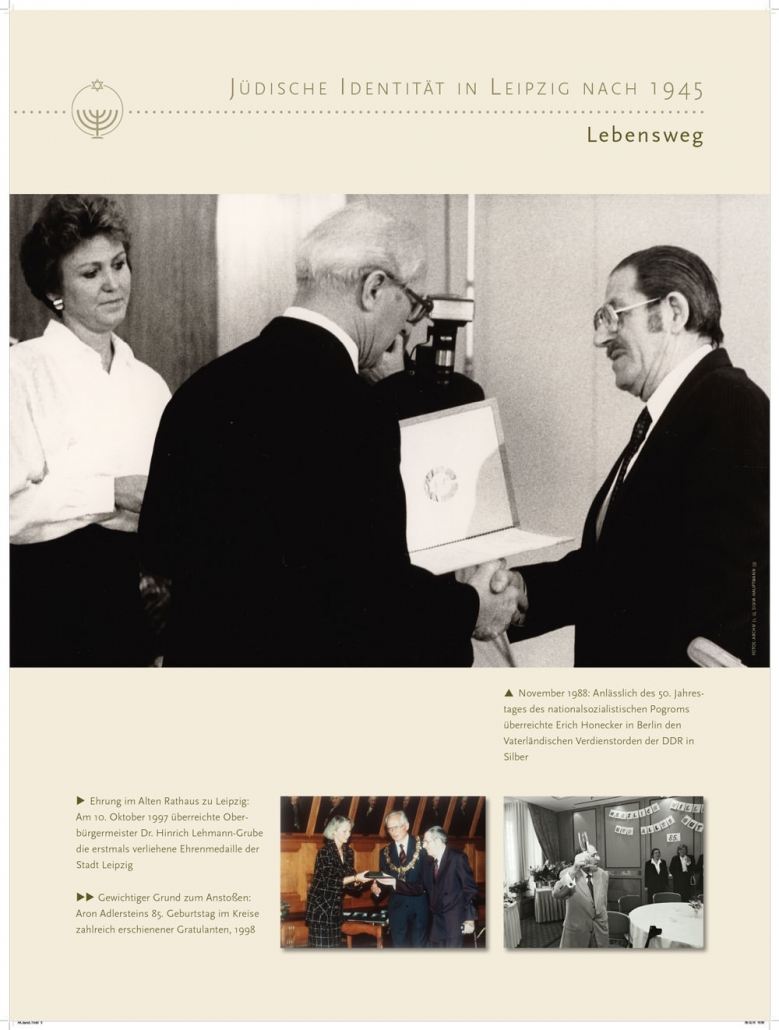

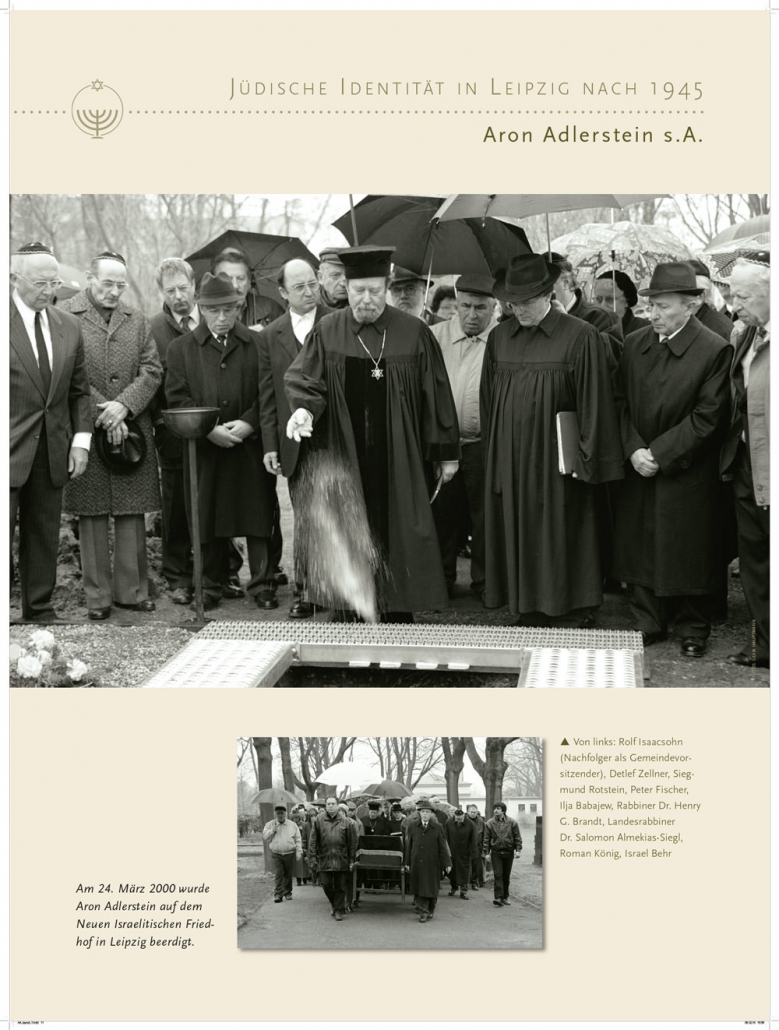

Aron Adlerstein, Auschwitzüberlebender, *1913 in Biała Podlaska, Polen. Nach der Besetzung Polens durch Hitlerdeutschland als Zwangsarbeiter deportiert. Kam 1943 über Lublin, Warschau und Posen in das KZ Auschwitz, wurde 1945 von dort mit einem Gefangenentransport der SS nach Oelsnitz im Vogtland transportiert und im April 1945 von US-amerikanischen Truppenbefreit. Seit 1946 wohnhaft in Leipzig. Langjähriger Vorstandsvorsitzender der IRG Leipzig, † 2000 ebenda.

-

Schlomo (Manfred) Samson zur 2. Jüdische Woche in

Leipzig, 1997

*1923 in Leipzig, Besuch der Höheren Israelitischen Schule (auch Carlebach-Schule), 1938 Emigration in die Niederlande, 1942 Einlieferung in das Durchgangslager Westerbork, wo die auseinander gerissene Familie auf fatale Weise wieder vereint wurde. 1944 Deportation ins „Austauschlager“ Bergen-Belsen, von dort, trotz lebensgefährlicher Flecktyphuserkrankung, mit einem Evakuierungstransport nach Tröbitz in der Niederlausitz, wo die Überlebenden im April 1945 von sowjetischen Truppen befreit wurden. Im gleichen Jahr illegale Einwanderung nach Palästina und Einlieferung in das Internierungslager Atlit in Haifa. Seit 1946 lebt Schlomo Samson in dem religiösen Kibbuz Schluchoth in Erez/ Israel, wo er ein neues Leben beginnen konnte.

-

Eva Wechsberg in Leipzig, 2012

*1922 in Leipzig, Tochter Dr. Hans Abelsohns, des Mitbegründers und ersten Vorsitzenden des Jüdischen Kulturbundes Leipzig. 1938 emigrierte Abelsohn nach Prag, wohin ihm seine Frau mit den Kindern Eva und Walter folgte. Die Familie konnte in die Vereinigten Staaten ausreisen und ließ sich in Chicago nieder. Eva Wechsberg lebt heute in Kalifornien.

-

Channa Gildoni mit ihrem Sohn Zwi und Israel Behr mit seiner Frau Sophja zur 2. Jüdischen Woche in

Leipzig, 1997

Channa Gildoni, *1923 in Leipzig, emigrierte 1940 über Wien und Ungarn nach Palästina, Vermittlerin der Städtepartnerschaft Leipzig – Herzliya und Vorsitzende des Verbandes ehemaliger Leipziger in Israel. Sie lebt in Tel Aviv.

Israel Behr, *1924 in Memel (Klaipeda), Litauen, seit 1992 wohnhaft in Leipzig. Von 1993 bis 2000 Vorstandsmitglied der IRG zu Leipzig. † 2018 in Leipzig.

-

Mark und Brigitte Eitingon bei der Eröffnung des

Ariowitsch-Hauses in Leipzig, 2009.

Beide sind Enkel der großzügigen Leipziger Stifterfamilie Eitingon. Großvater Chaim Eitingon, genannt „Der König vom Brühl“, war einer der bedeutendsten Pelzhändler am Brühl. Er stiftete 1922 die große Ez-Chaim-Synagoge in der Otto-Schill-Straße, welche in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 von Nationalsozialisten in Brand gesteckt wurde. 1929 begründete Eitingon mit seinem Neffen Matwej Isakovich die Israelitische Krankenhaus-Eitingon- Stiftung. Im gleichen Jahr wurde das von ihm gestiftete Eitingon- Krankenhaus im Waldstraßenviertel eröffnet.

-

Rolf Kralovitz mit Ehefrau Brigitte zur 3. Jüdischen

Woche in Leipzig, 1999.

*1925 in Leipzig, Besuch der Carlebach-Schule. 1943 mit seiner Mutter und deren Schwester verhaftet und nach Buchenwald deportiert. Im Mai 1945, nach der Befreiung des KZ Buchenwald, als einziger Überlebender seiner Familie Rückkehr nach Leipzig. 1946 Umzug nach München und 1949 Auswanderung in die USA, wo er seine Frau Brigitte Meckauer kennenlernte. 1953 Rückkehr des Ehepaares nach Westdeutschland, zuerst nach München, später nach Köln. Arbeitete als Schauspieler, Kabarettist, Autor und Produzent beim WDR. Nach der Gründung der Ephraim Carlebach Stiftung war er zunächst Vize- und von 1993 bis 2009 Kuratoriumspräsident. Erhielt 2005, gemeinsam mit seiner Ehefrau, die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig. Rolf Kralovitz starb 2015 in Köln.

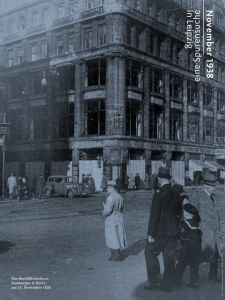

November 1938 | Eine Spurensuche in Leipzig

Ergebnisse eines Fotoworkshops der Ephraim Carlebach Stiftung mit Schülern der Rudolf-Hildebrandt-Schule Markkleeberg im Rahmen des Projektes NOVEMBER 1938 – Szenische Sequenzen des Erinnerns

- Ausstellung November 1938 | Eine Spurensuche in Leipzig

- Beschriftung hier

ZSOLT BALLA Landesrabbiner. Gemeinderabbiner.

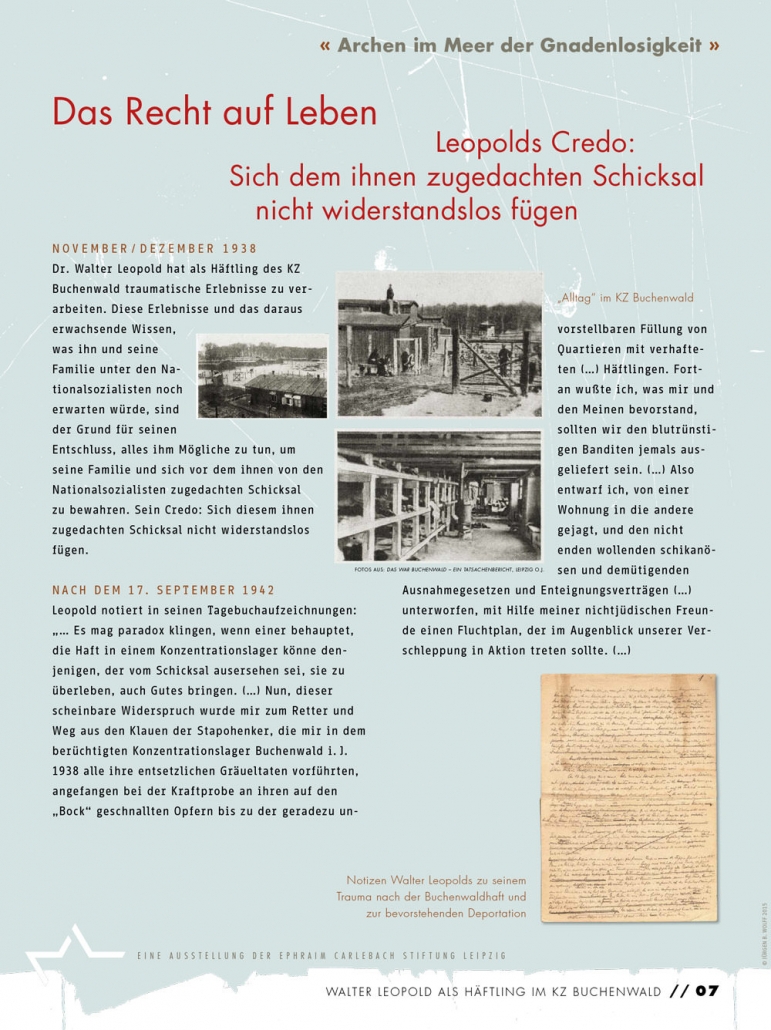

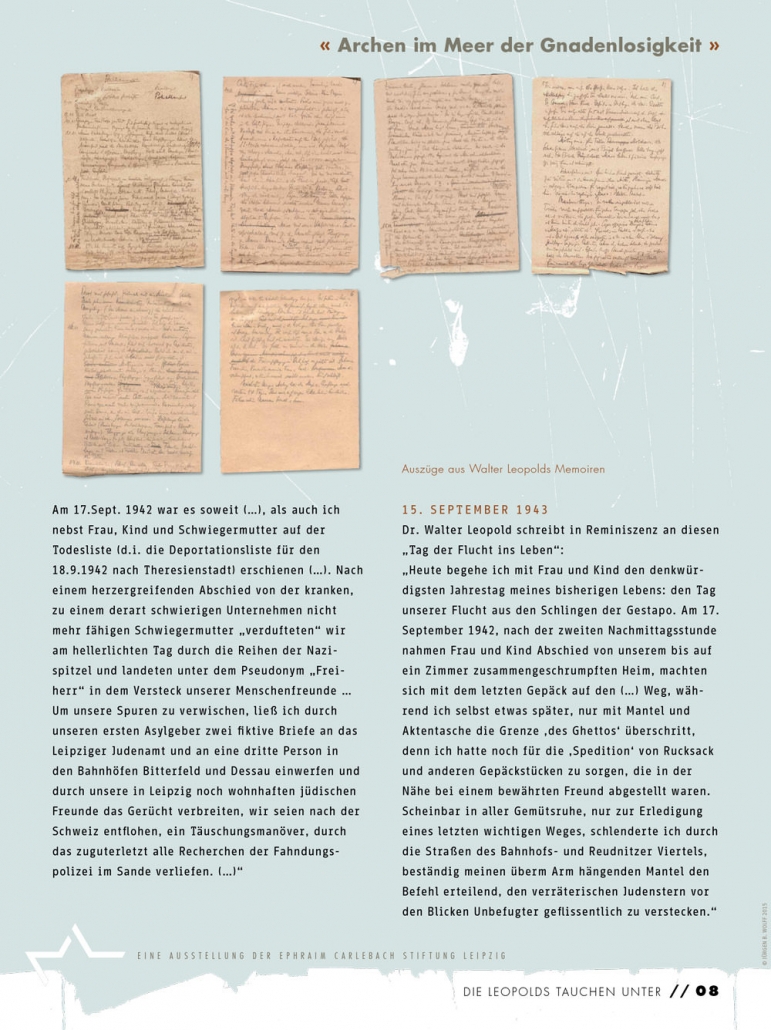

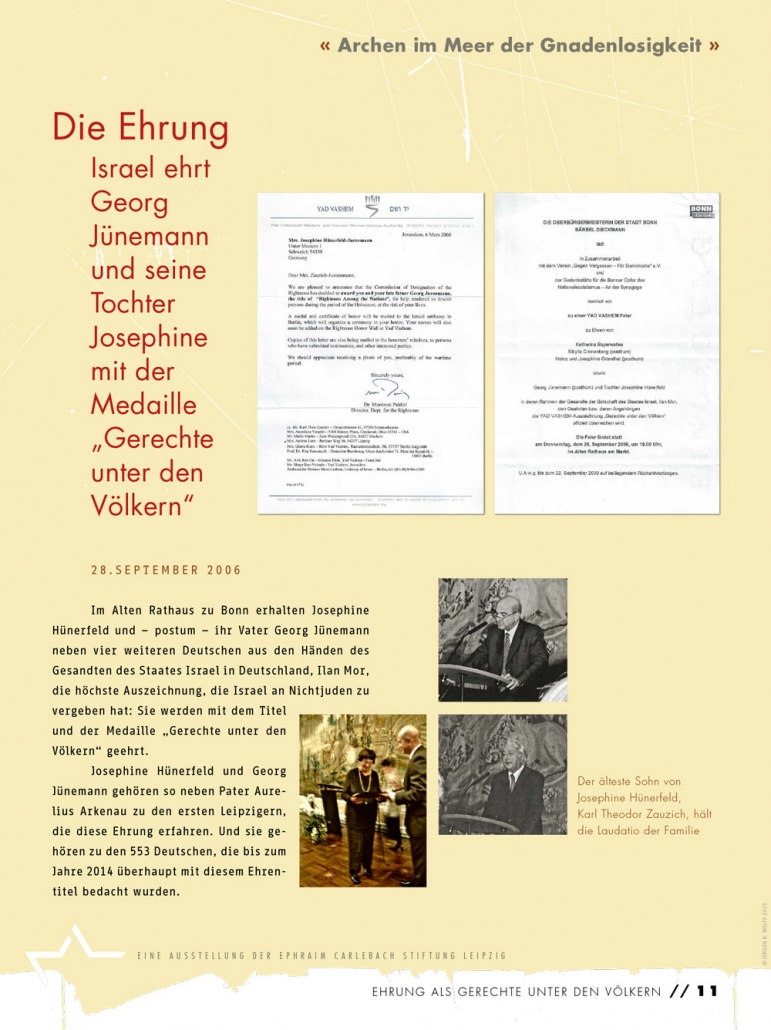

Archen im Meer der Gnadenlosigkeit

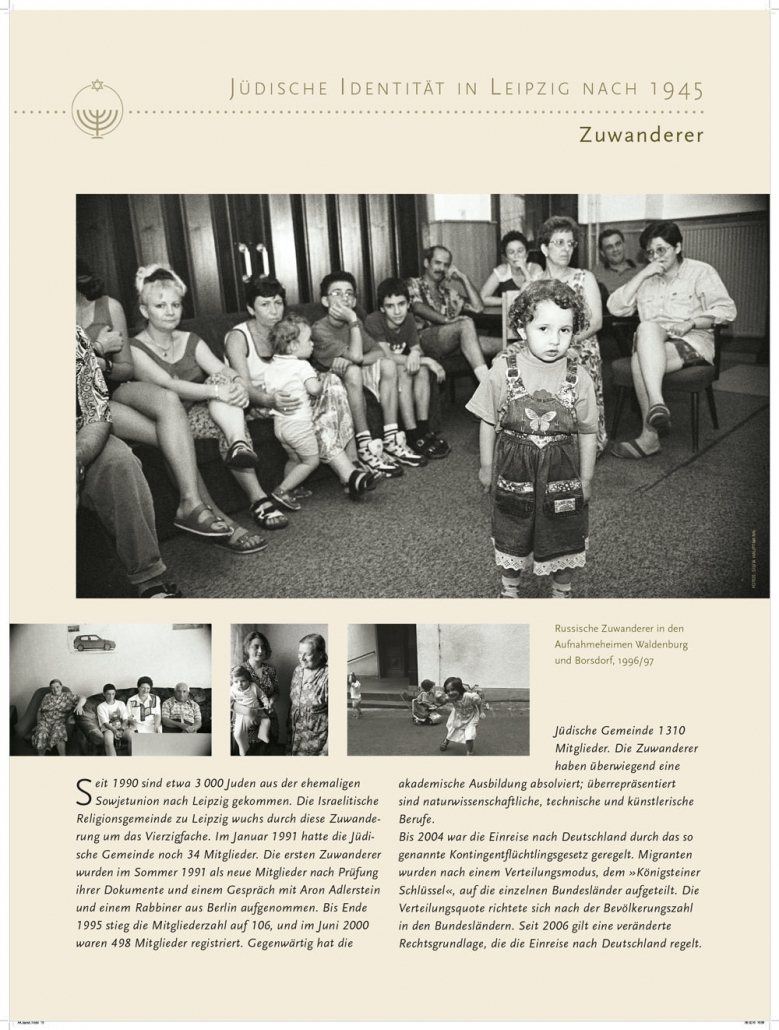

Jüdische Identität in Leipzig nach 1945 - Aron Adlerstein

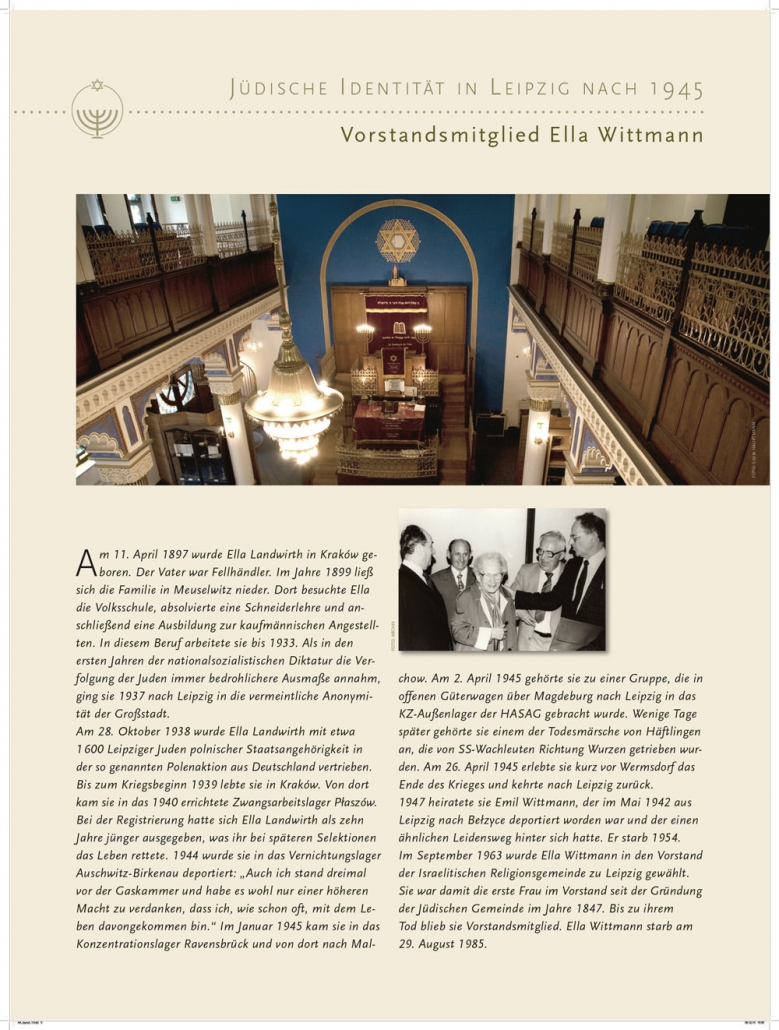

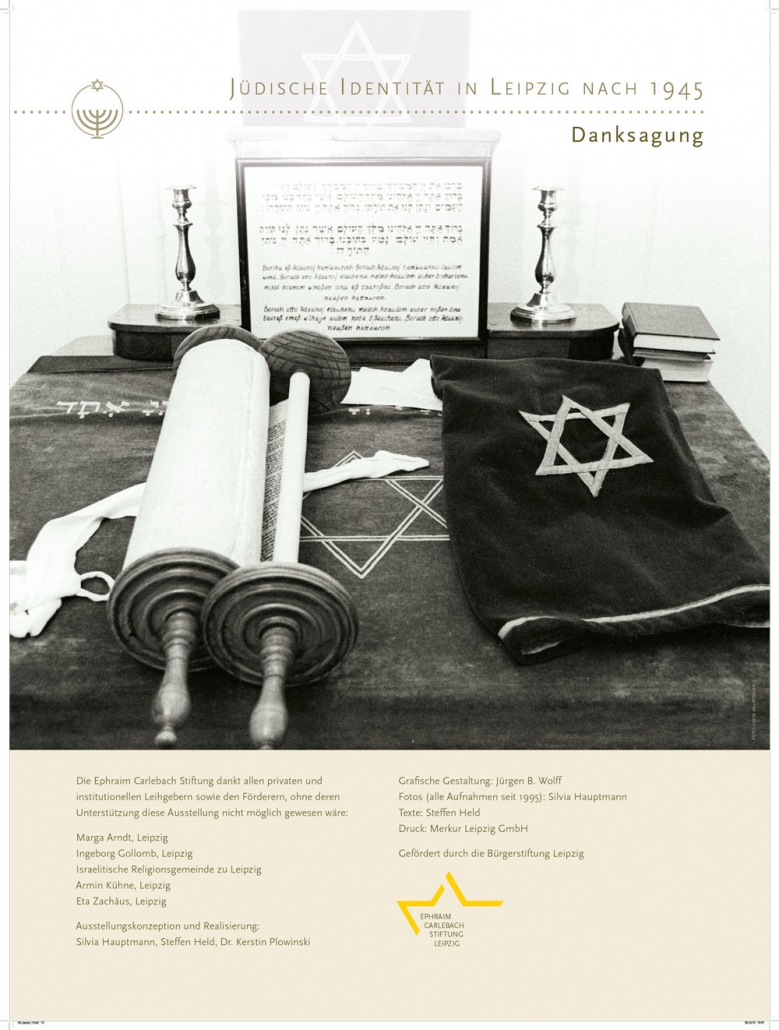

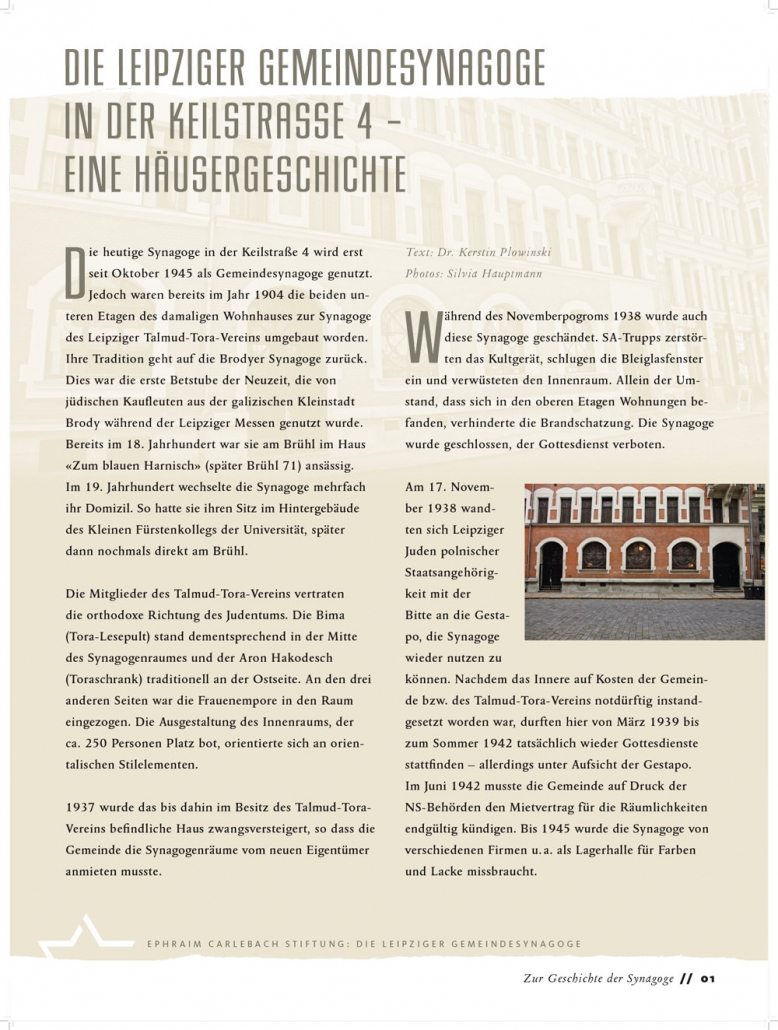

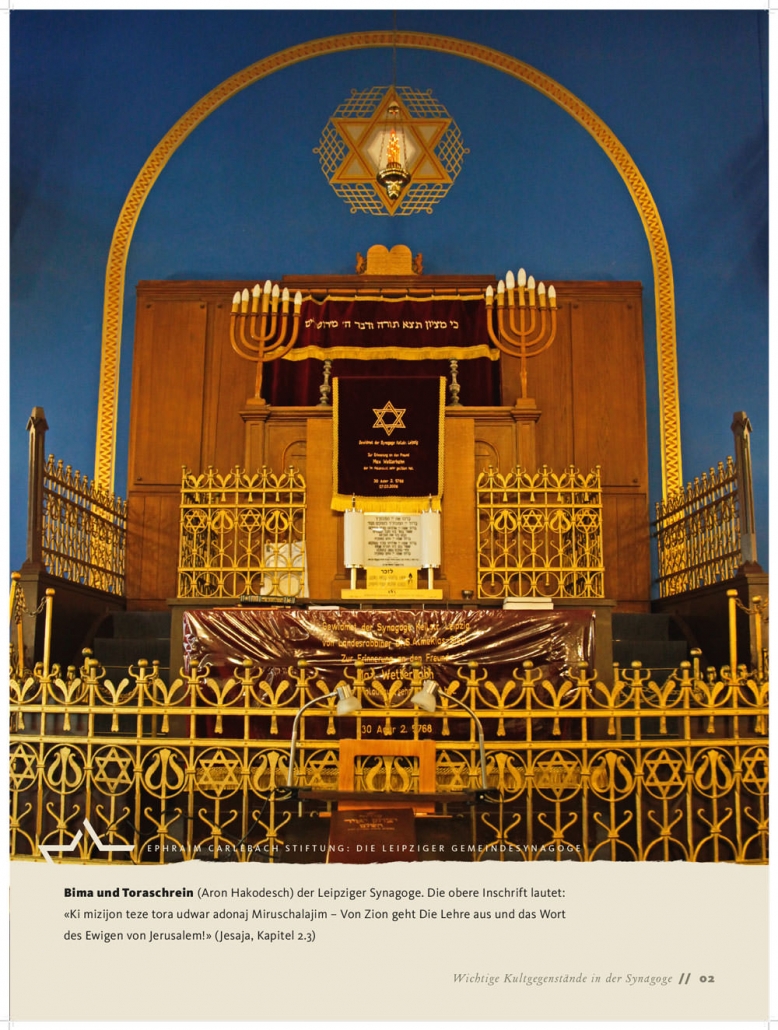

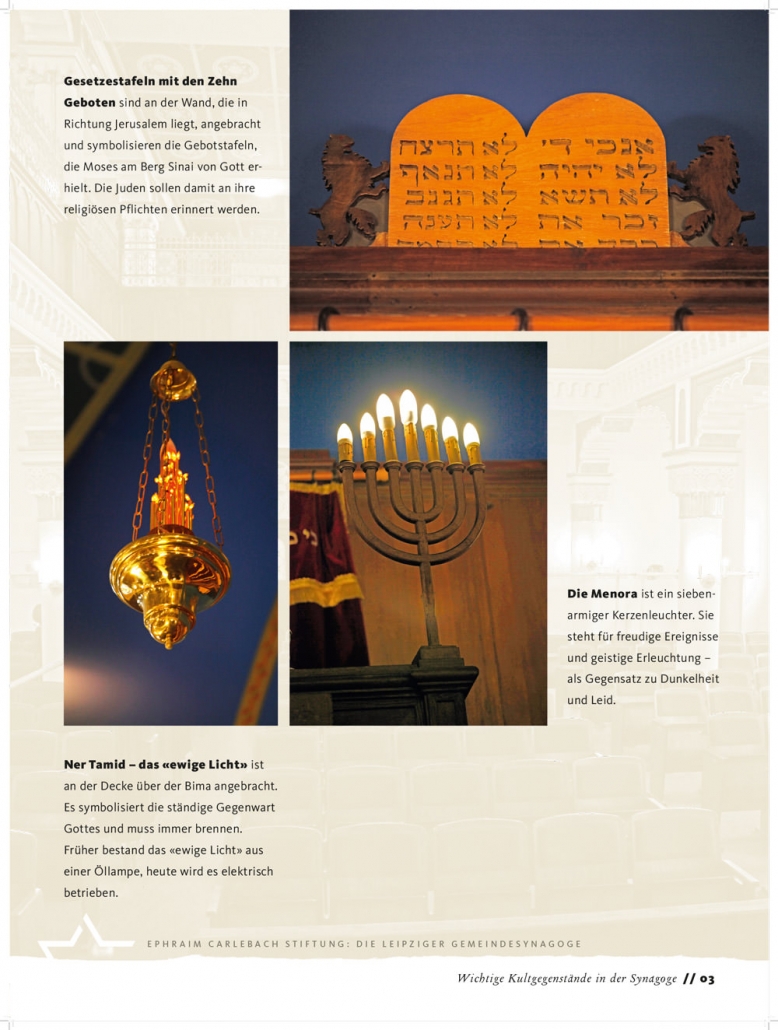

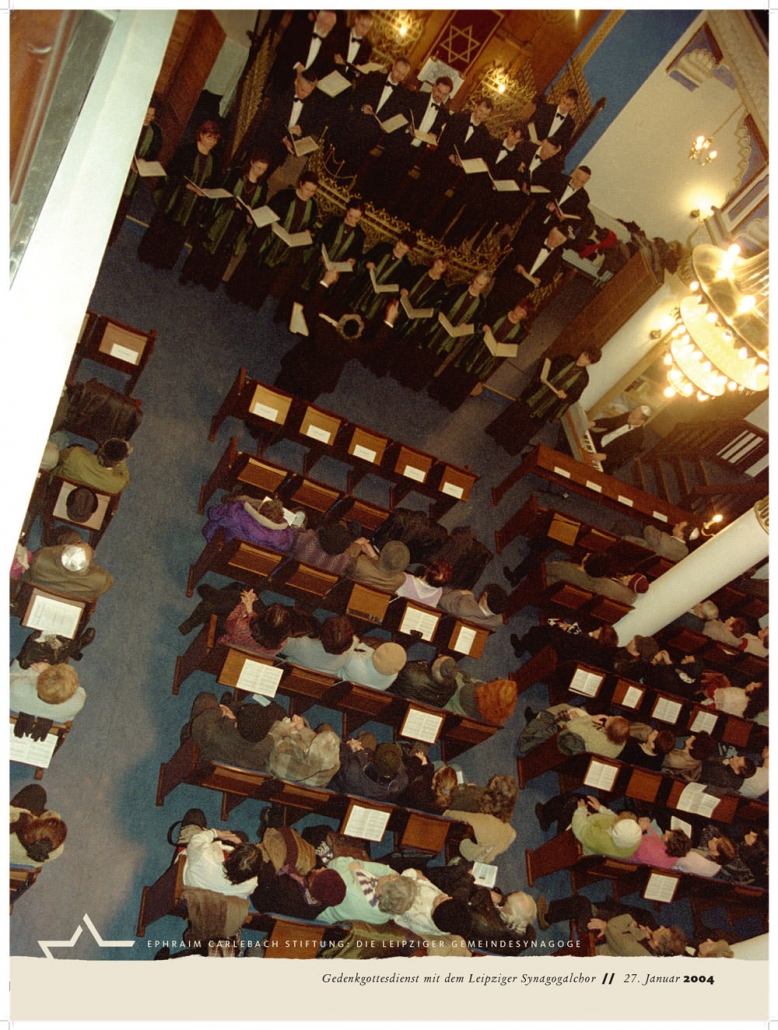

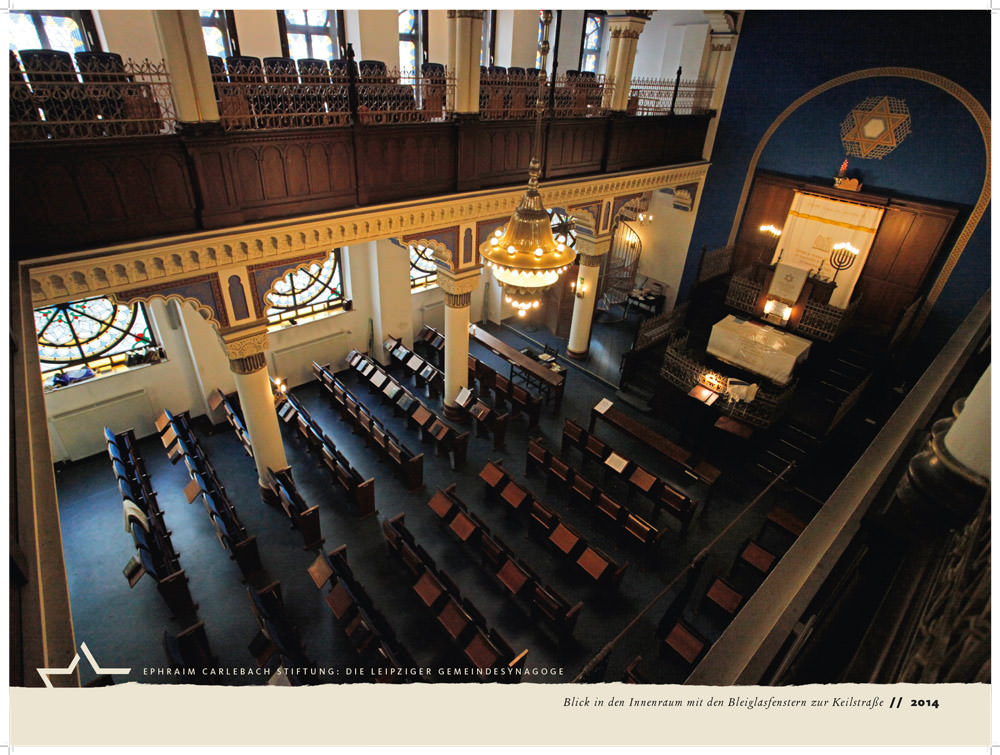

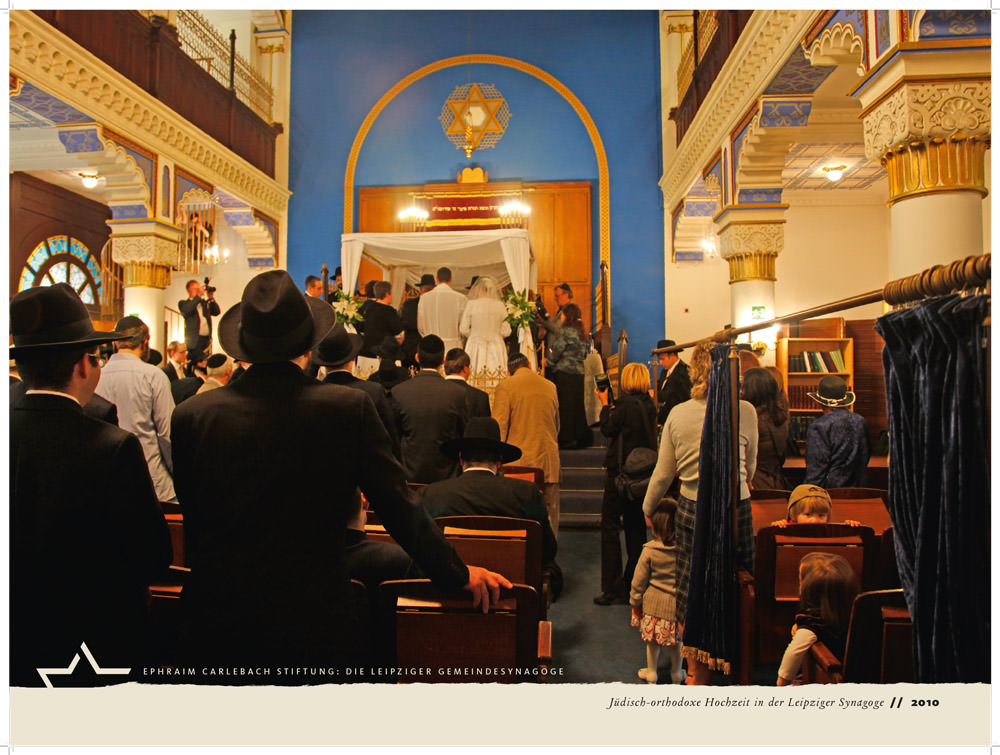

Die Leipziger Gemeindesynagoge